Autonomie als Gestaltungsprinzip: Forschungswerkstatt VEREINT

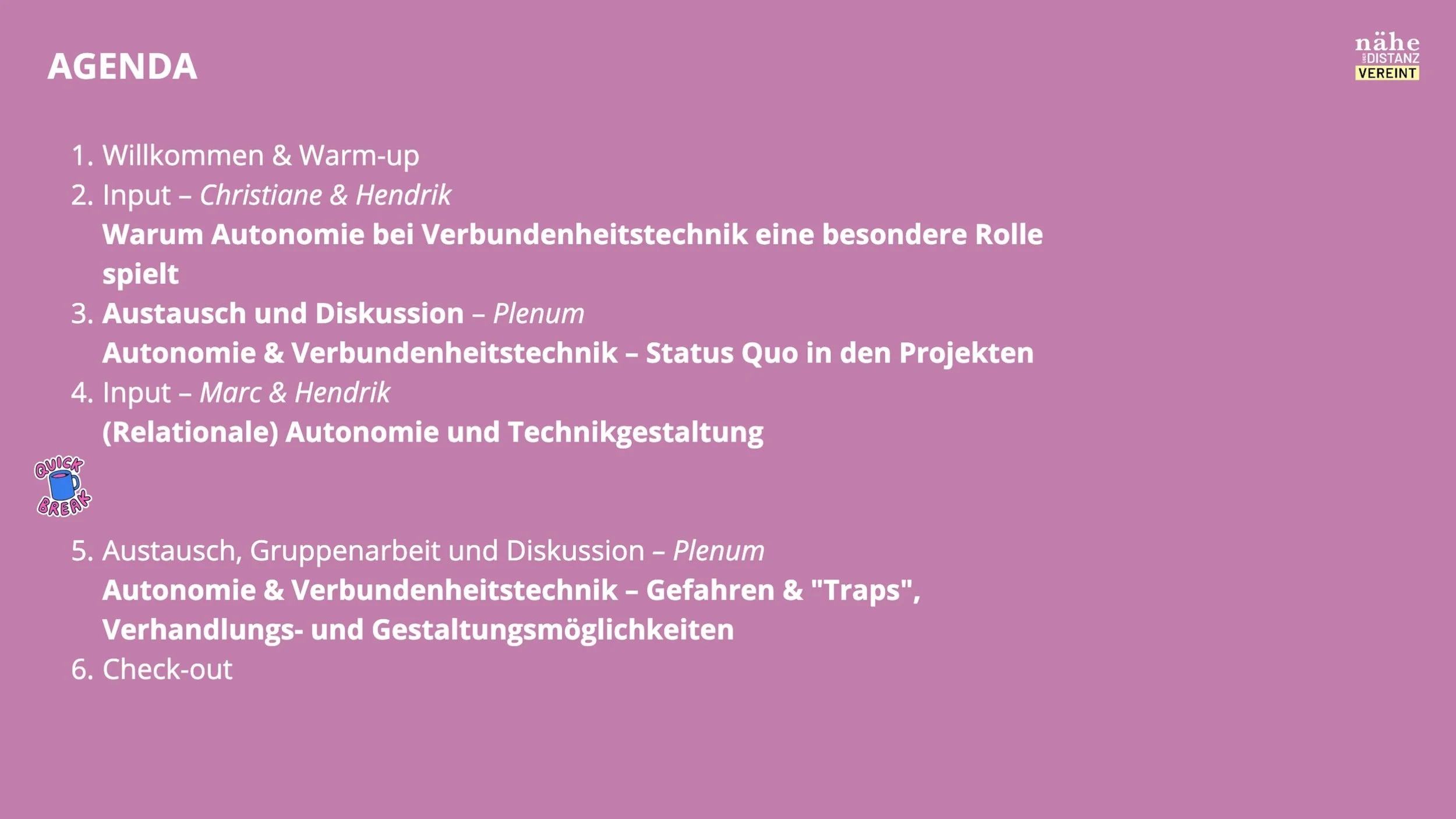

Am 12. März 2025 haben wir ihm Rahmen einer Forschungswerkstatt mit den Designverantwortlichen der “Nähe über Distanz”-Anwendungsprojekte das Thema Autonomie im Kontext von Verbundenheitstechnik diskutiert.

Autonomie: ein „schillernder“ Begriff

Autonomie ist ein Begriff mit vielen Definitionen, Facetten und Bedeutungen. In unserer Werksatt haben wir ihn daher nicht nur in seiner alltäglichen Bedeutung diskutiert, sondern auch aus verschiedenen fachlichen Perspektiven beleuchtet:

Psychologisch: als psychologisches Grundbedürfnis

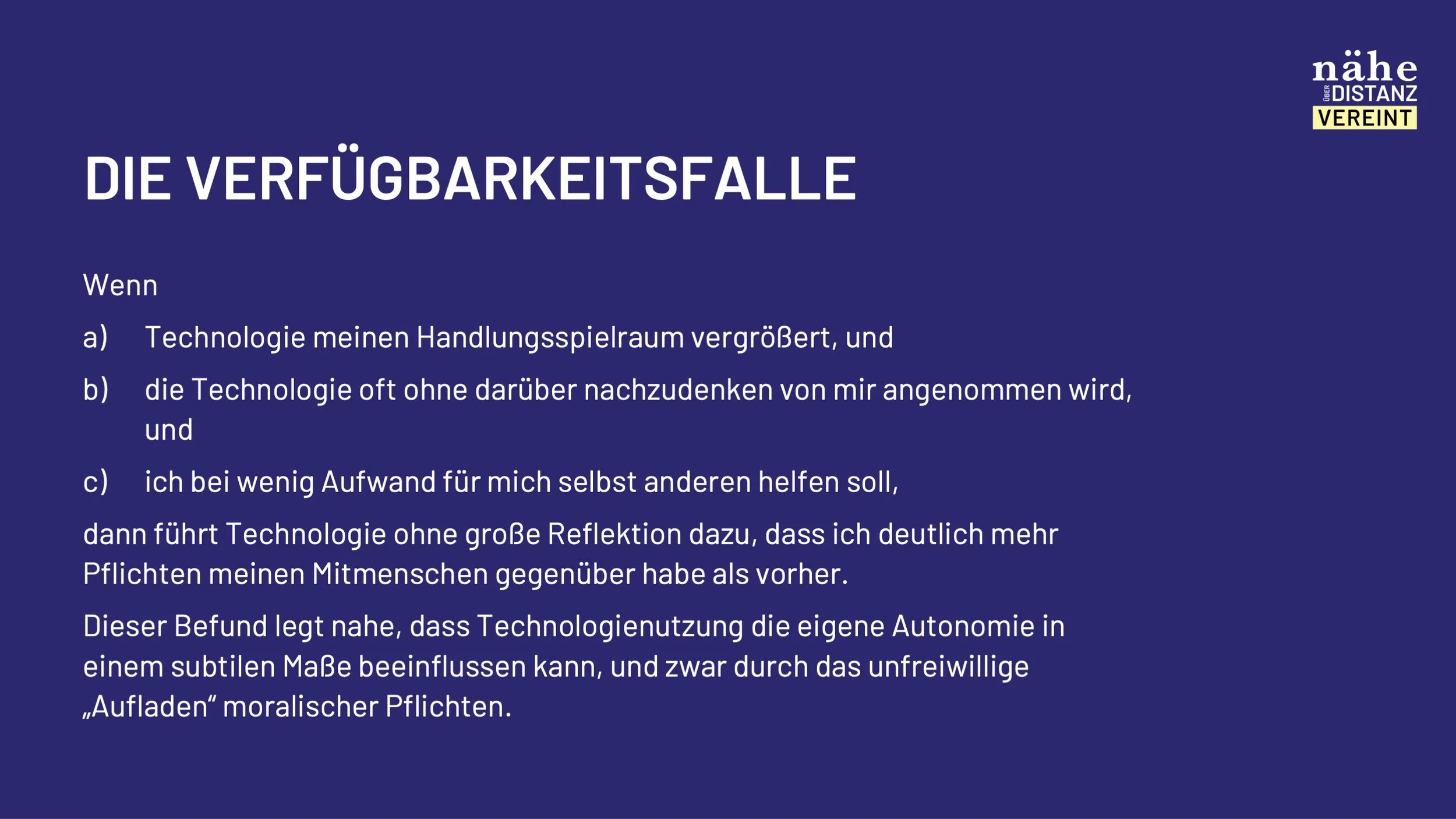

Philosophisch-ethisch: im Kontext moralischer und ethischer Überlegungen, die Hendrik Kempt von der RWTH Aachen anhand der „Verfügbarkeitsfalle“ sehr eindrucksvoll veranschaulichte.

HCI: in Bezug auf die Interaktion zwischen Mensch und Technik

Autonomie im relationalen Sinne

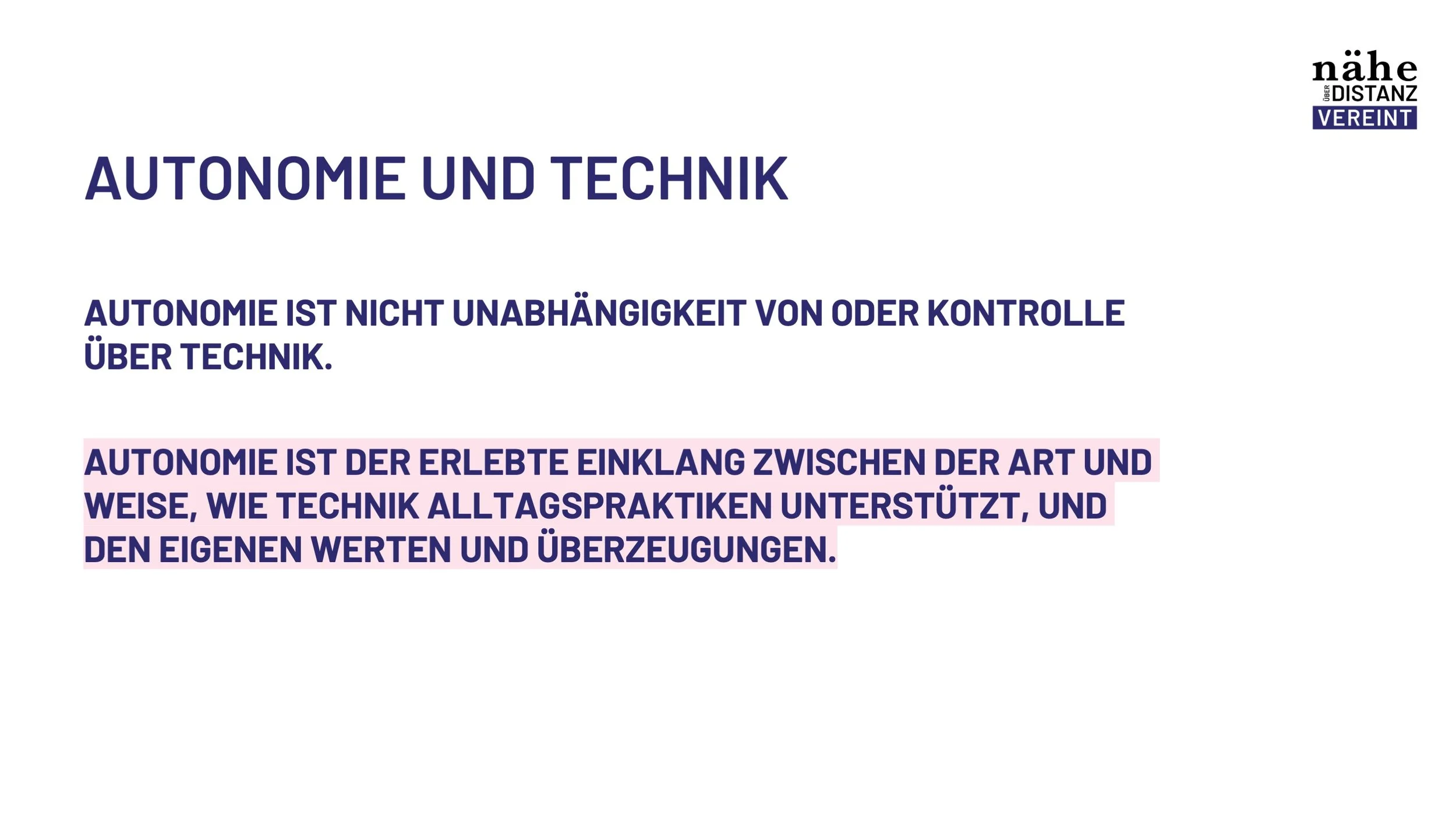

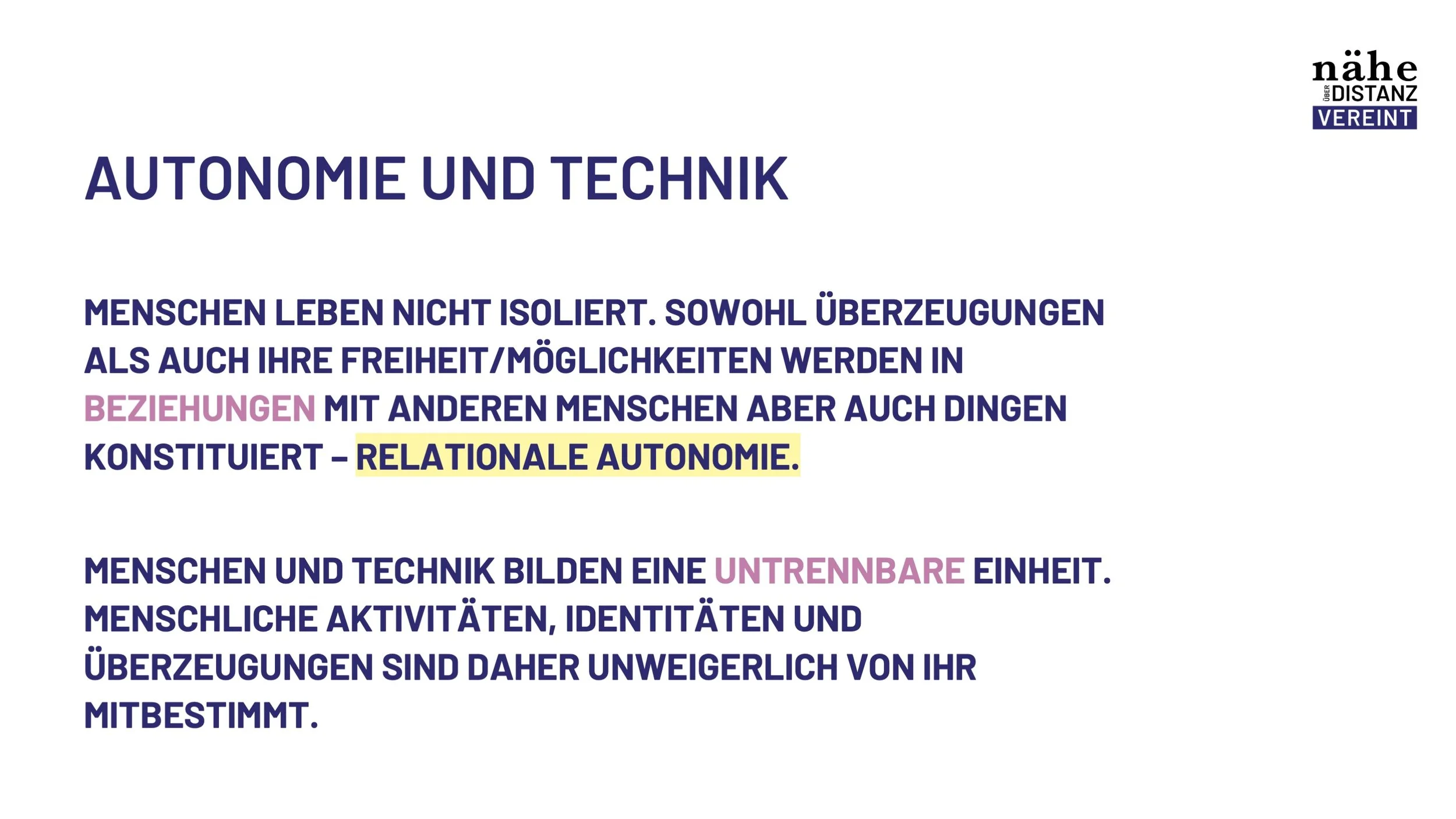

Prof. Dr. Marc Hassenzahl von der Uni Siegen beleuchtete die relationale Sicht auf Autonomie im Kontext der Mensch-Technik-Interaktion, die die Beziehung zwischen Menschen und Technik als untrennbare Einheit betrachtet. Menschliche Aktivitäten, Identitäten und Überzeugungen werden demnach unweigerlich durch die Interaktion mitbestimmt. Menschen leben nicht isoliert; ihre Überzeugungen als auch ihre Freiheit/Möglichkeiten werden in Beziehungen mit anderen Menschen aber auch Dingen konstituiert – relationale Autonomie.

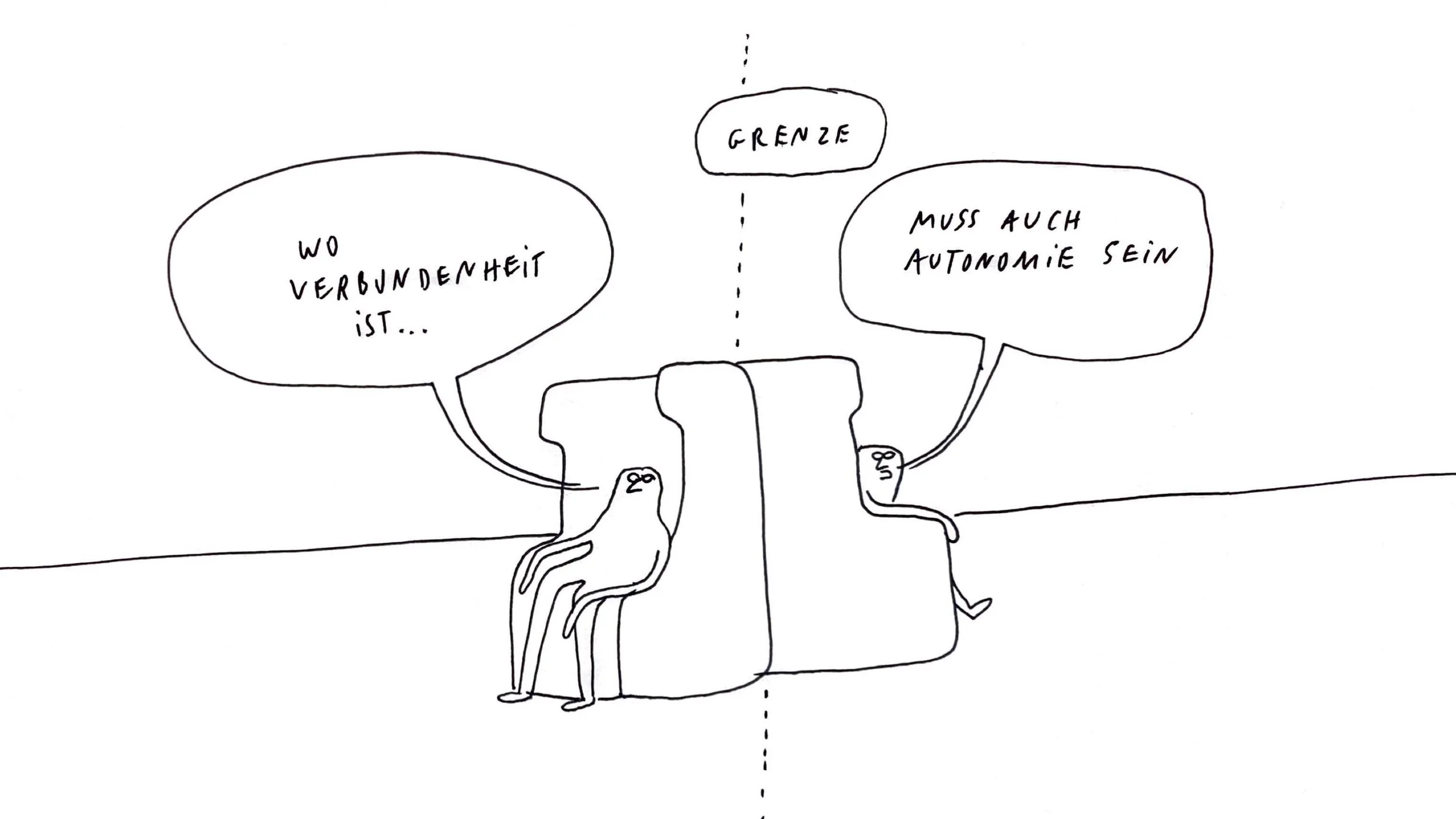

Verbundenheit braucht Autonomie

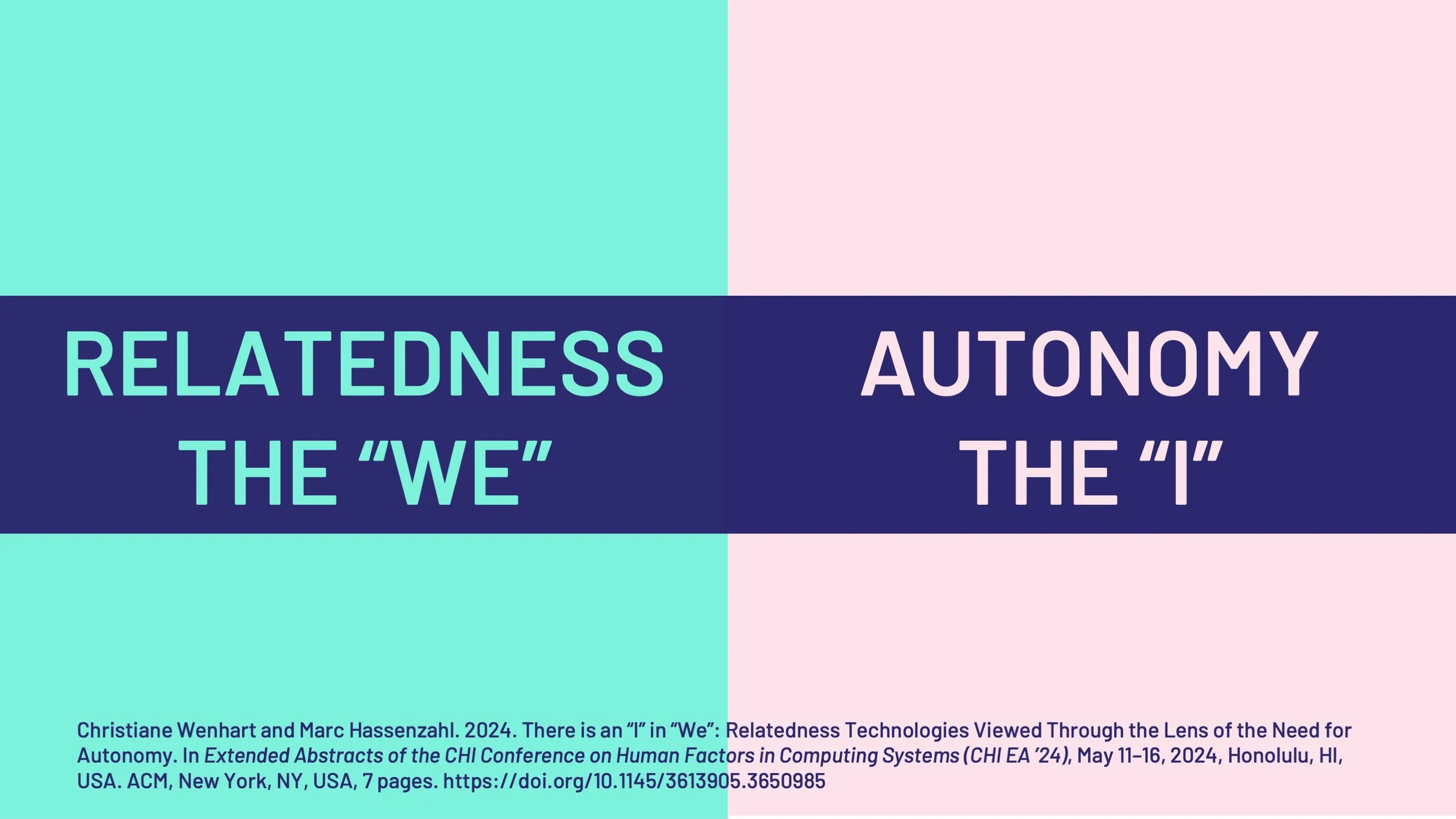

Christiane Wenhart zeigte anhand einiger Beispiele,. dass die Berücksichtigung individueller Autonomiebedürfnisse wesentlich ist, wenn es um die Gestaltung von Verbundenheitstechniken geht. Andernfalls kann es passieren, dass die Technik, so gut sie auch gemeinst sein mag, nicht zu dem eigentlich intendierten Verbundenheitserlebnis führt.

In Beziehungen – und auch in der Interaktion über eine Technologie – ist es wichtig, sowohl das „Wir“ als auch das „Ich“ zu berücksichtigen. Unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse müssen miteinander ausgehandelt werden können, damit sich die Beziehung, aber auch die Nutzung der Technologie authentisch und stimmig anfühlt. So kann eine Gestaltung, die z.B. der verklärt-romantischen Vorstellung einer völligen Verschmelzung der Interaktionspartner*innen folgt, so verliebt oder innig die Menschen auch sein mögen, im Alltag Herausforderungen mit sich bringen. Das Verhandeln selbst geschieht darüberhinaus oft implizit, z.B. indem man „vergisst“, das Handy mitzunehmen, um Erklärungen und Rechtfertigungen zu vermeiden.

Was ist, wenn ich einfach mal Zeit für mich brauche?

Wie schalte ich mich „off“, ohne dass es von der anderen Person als Zurückzuweisung interpretiert wird?

Was bedeutet es, wenn die andere Person nicht auf meinen Interaktionswunsch reagiert?

Ein Arbeitsmodell für „besseres“ Design

In Kleingruppen wurde dann ein erstes Arbeitsmodell auf die konkreten Anwendungsprojekte angewendet und auf Praxistauglichkeit überprüft. Dies eröffnete neue Perspektiven und führte zu spannenden Diskussionen über die Gestaltung von Technologie, die sowohl die Verbundenheit fördert als auch die individuelle Autonomie respektiert.

Es war ein spannender Austausch und wir bedanken uns bei allen Anwendungsprojekten für die tollen Beiträge und den konstruktiven und offenen Austausch, der uns wertvolle Erkenntnisse für die weitere Arbeit am Thema gebracht hat!